新型コロナウイルスのパンデミックを経て急速に普及したリモートワークは、2025年現在、大きな転換期を迎えています。多くの企業で「出社回帰(RTO:Return to Office)」の動きが加速しており、企業側は「組織の一体感」や「イノベーションの創出」を求め、働く側は「柔軟性」や「ワークライフバランス」を重視する間で、新たなバランス点が模索されています。

この潮流の中で、企業が従業員の不満や人材流出のリスクを抑えつつ、出社のメリットを最大限に引き出すための鍵として注目されているのが、「柔軟な勤務形態の設計」と、それを支える「フレキシブルオフィス」の戦略的な活用、そして「出社したくなるオフィス」づくりです。

今回は、JUST FIT OFFICE で実施した「経営者・従業員」への独自調査や、実際にフルリモートからハイブリッド勤務に移行する判断をされた経営者の事例などを基に出社回帰をめぐる状況を整理しました。

出社回帰・ハイブリッドワークへの移行を検討している経営者や移転検討担当の方の参考になれば幸いです。

経営層の論理:「スピード」「生産性」「カルチャー」の再強化

出社回帰の動きを牽引しているのは、組織の持続的な発展を担う経営層です。多くの企業で出社回帰がトレンドとなりつつある状況を見ていきます。

経営層が出社回帰を推進する目的

まずは、出社に関する現状を確認します。

▼JUST FIT OFFICE 独自調査結果

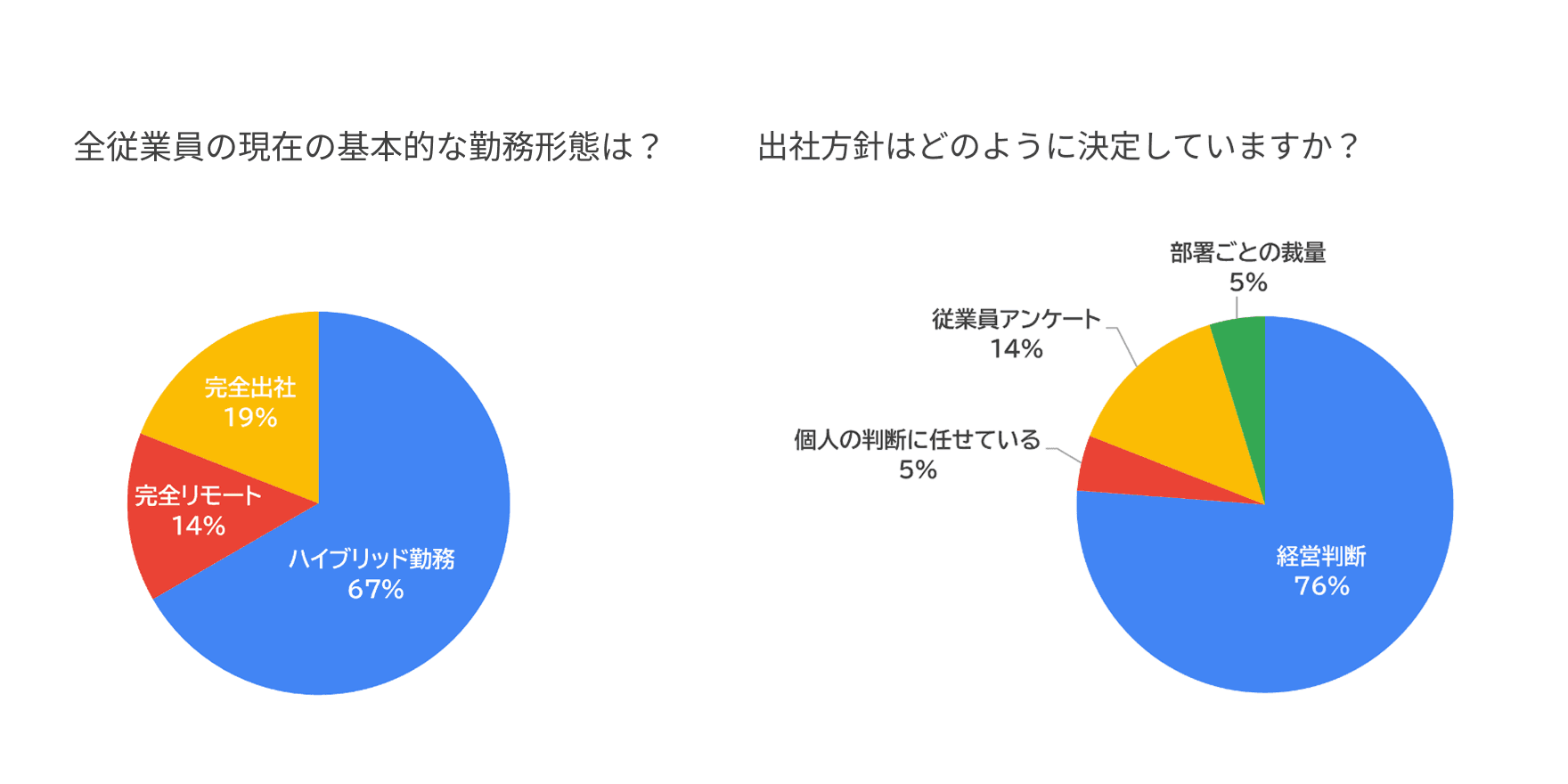

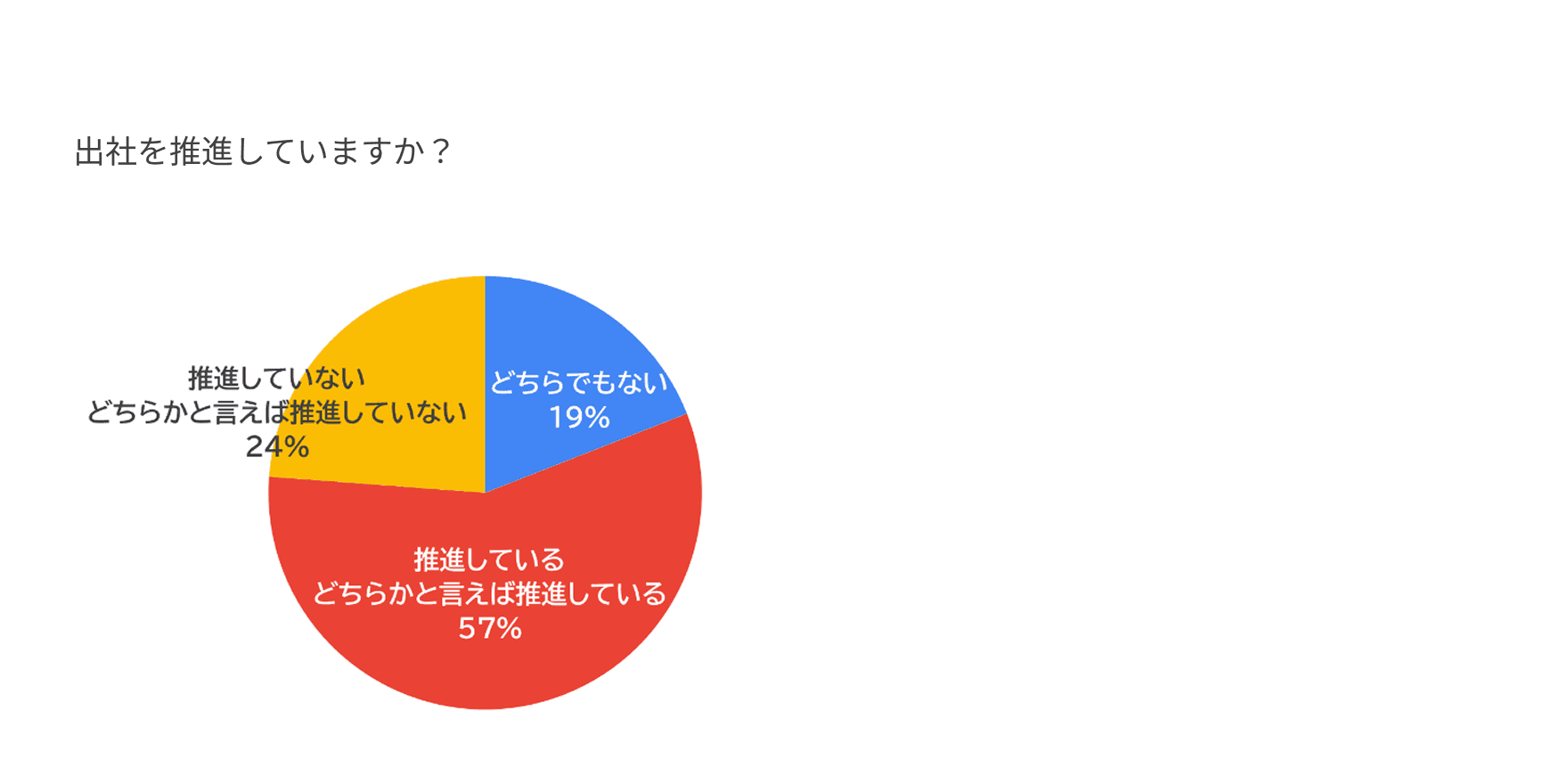

完全出社が20%ほどであるのに対し、完全出社とハイブリッド勤務を合わせ、リモート勤務を取り入れている経営者は65%以上にのぼっています。また、調査対象の経営者のうち約60%が出社を推進しており、その方針の判断は8割の社長が経営判断で行っているという結果でした。

Job総研の2025年調査(※)でも、出社回帰を「すでに実施している/予定している」と回答した企業は全体の51.9%にのぼっています。

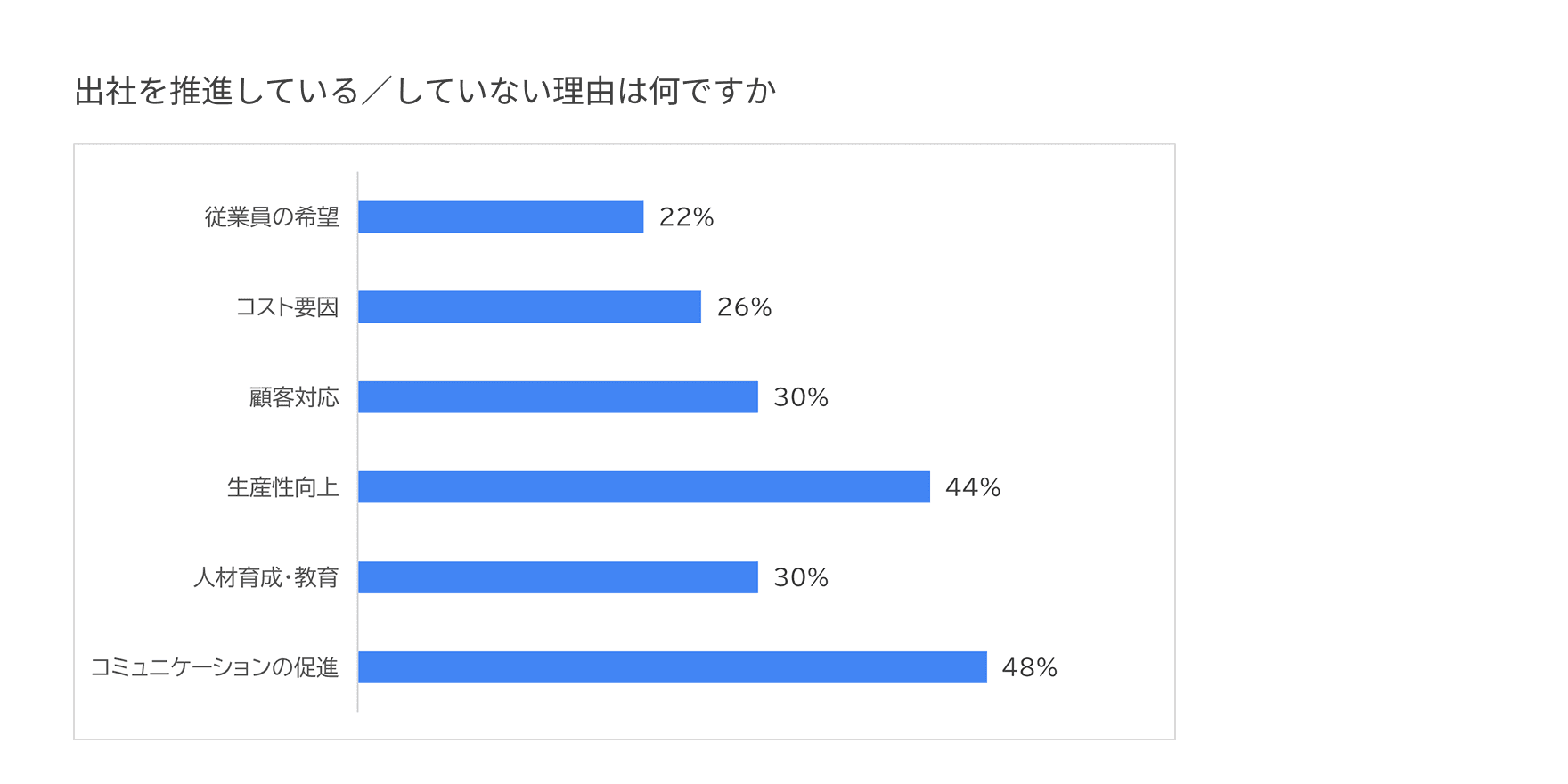

経営層が出社を推進する理由の第1位はコミュニケーション促進、第2位が生産性の向上でした。

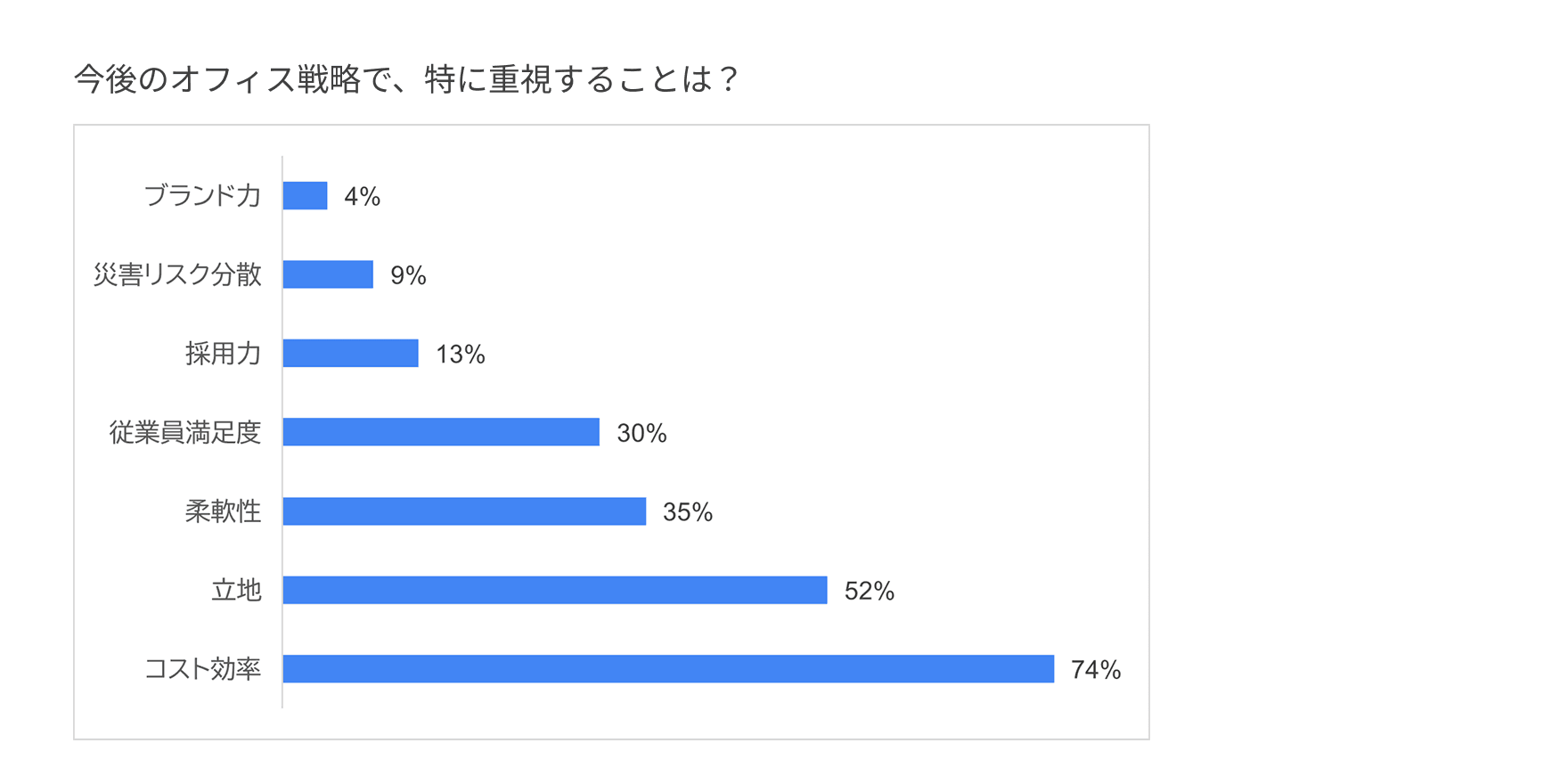

また、オフィス/ワークスペース戦略においては、コスト・立地が最重要ポイントとなっています。

▼経営層が出社回帰に期待しているポイント

以上の結果から、経営層が出社回帰に期待していることとして、以下のポイントが挙げられるといえます。

・スピードの向上

意思決定やオペレーションなど、全てのスピードをこれまで以上に引き上げることを期待しています。

・イノベーションと創造性の回復

イノベーティブな仕事ほど、物理的に「同じ場」を共有することが基盤となります。対面での偶発的なコミュニケーション(雑談や相談)が生まれることで、アイデアや意思決定のスピードが上がると期待しています。リモート環境では自然な雑談や相談の機会が減り、イノベーションや創造性が停滞しやすいと考えられています。

・モメンタムと一体感の醸成

顔を合わせることで、組織の価値観やカルチャー、事業の目指す方向性を共有しやすくなり、チームの一体感やモメンタムの強化に繋がると信じられています。フルリモートでチームでやっている感が薄い、メンバーの思いや行動が分かりづらいといった課題も背景にあります。

・議論と意思決定の質の向上

複雑なディスカッションが容易になり、会議がスムーズに進むこと、また対面による緊張感や集中力の増加により、濃度の濃い議論にフォーカスしやすくなることが期待されています。

経営層が直面するリスクと対策

経営層は、オフィス/ワークスペース戦略においてコストと立地が最も重要なポイントと認識しています。一方で、フルリモートに慣れた人材の離職リスクや、時代のニーズに沿った勤務形態を採用しなければ人材確保につながらないという課題にも直面しています。

5年半のフルリモートからハイブリッドワーク(週3出社)へ移行した株式会社Caratの事例では、オフィス選定の要件として、以下の点が挙げられました。

・ハイブリッドワークに適しているか

・契約の柔軟性が高いか

・出社人数が増減した際にコストを変動させやすいか

・すぐに契約解除できるか(出社回帰失敗へのリスクヘッジ)

これらの点を考慮し、レンタルオフィス(個室)を選定しました。

※今回の株式会社Caratのオフィス移転は、JUST FIT OFFICE のコンシェルジュがお手伝いさせていただきました

従業員の意識と要望:「柔軟性」「ワークライフバランス」の確保

企業・経営側の強い出社回帰の意図に対し、従業員側の状況を見てみると、リモートワークで得た「自由度」や「ワークライフバランス」の喪失に懸念を抱く傾向が強いことが分かっています。

リモートワークのメリット

今回の独自調査の従業員の回答を見ていきます。

▼JUST FIT OFFICE 独自調査

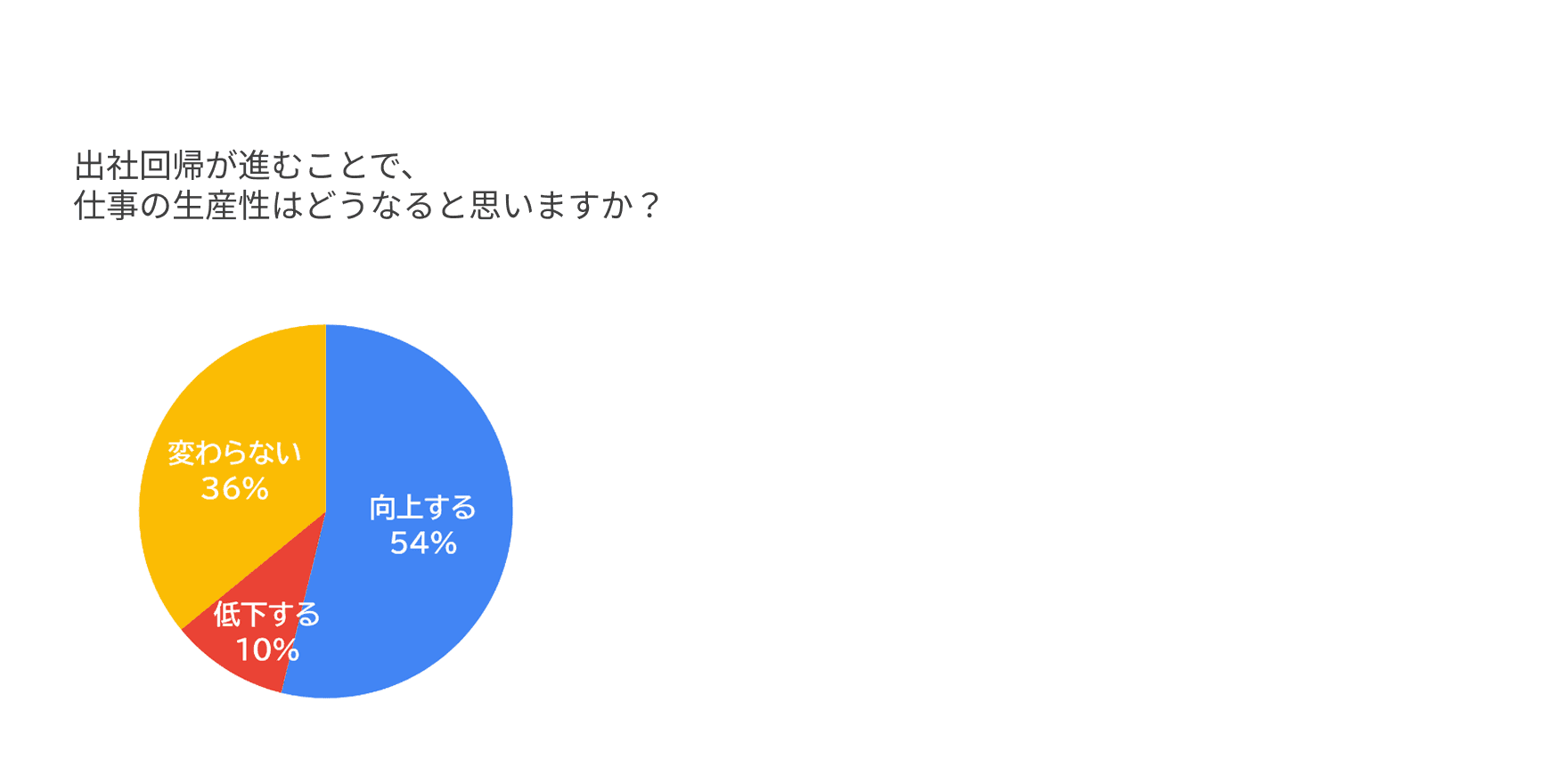

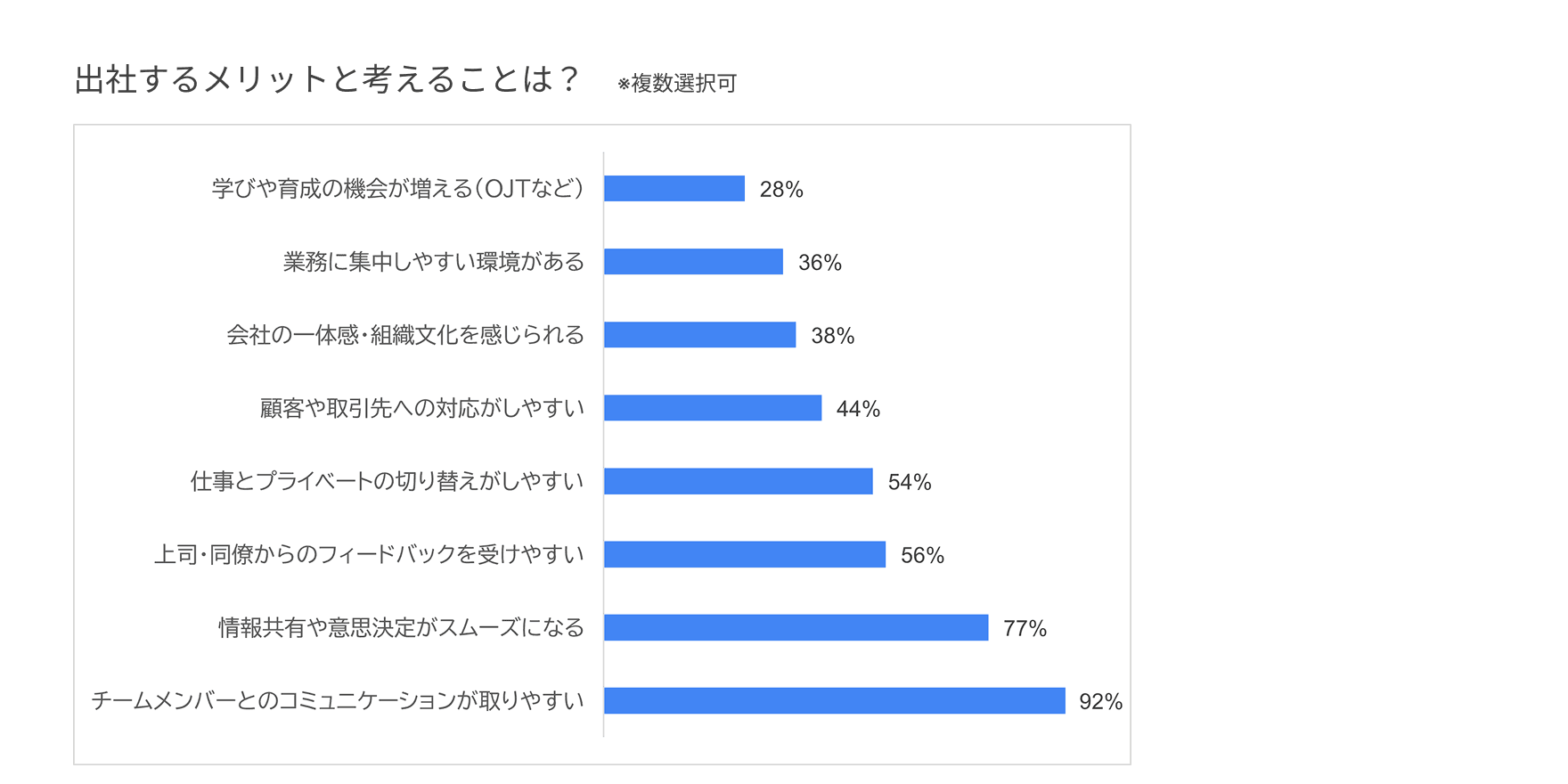

出社勤務によって生産性が「向上する」と回答した割合が54%に上り、メンバー間のコミュニケーション、情報共有、意思決定がスムーズになる点にメリットを感じている、という結果になりました。

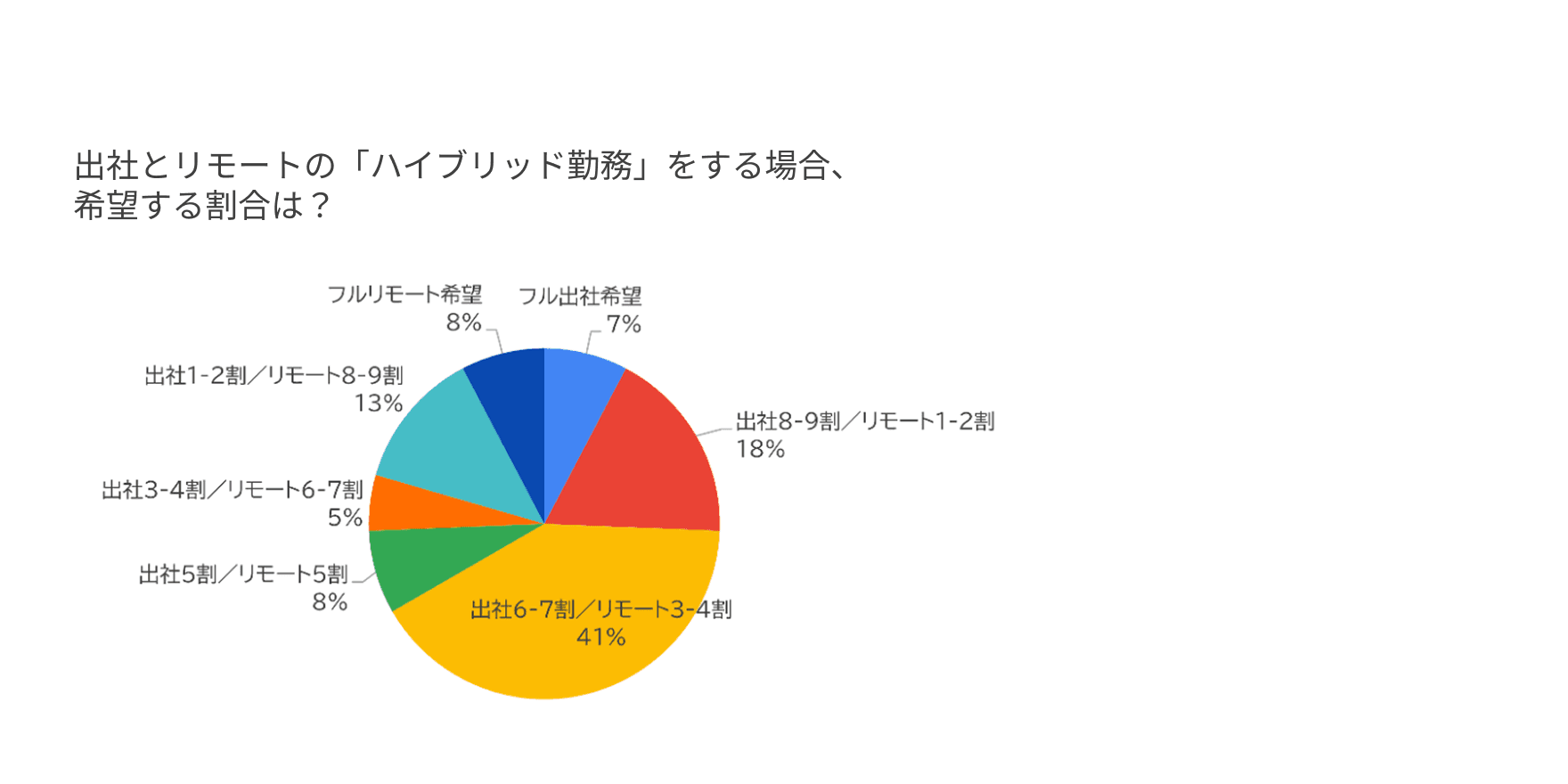

出社率6割以上(週5日勤務で、週1-2日程度のリモート勤務)希望が66%に達しています。

しかしながらJob総研が行った調査(※)では、理想の働き方については、週3日以下の出社を希望する人が合計で70.9%に達しており、「リモート派」が55.2%と優勢でした。

調査により結果が異なることから、ライフスタイルや環境により、人それぞれの理想や希望があることがうかがえます。

出社の懸念点、デメリット

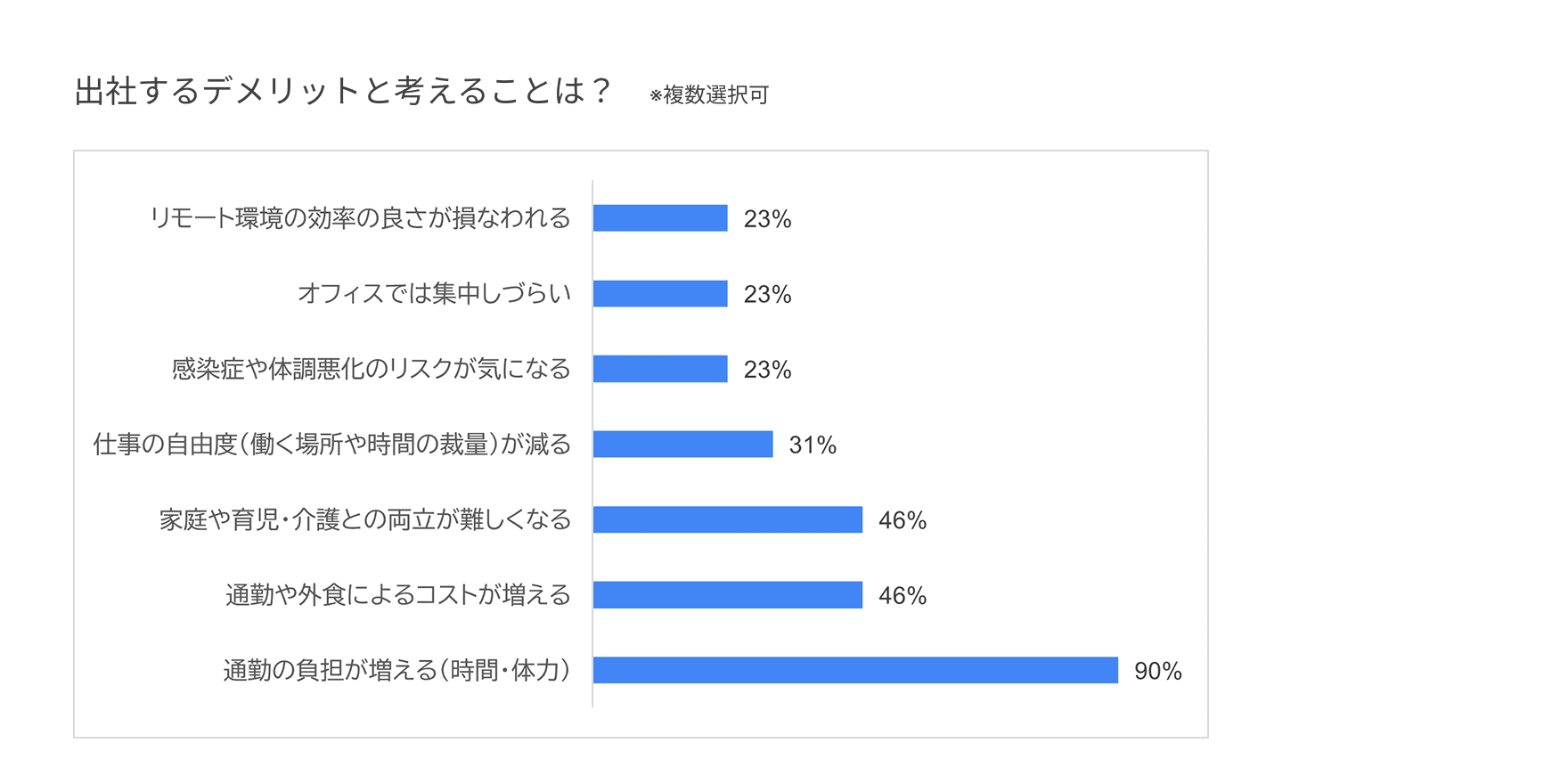

・最大の懸念は通勤負担

出社のデメリットとして、90%の従業員が通勤の負担増を回答しており、通勤時間や通勤による体力的な消耗が大きな負担になっていることがわかります。また、外食費などのコスト増も懸念されています。

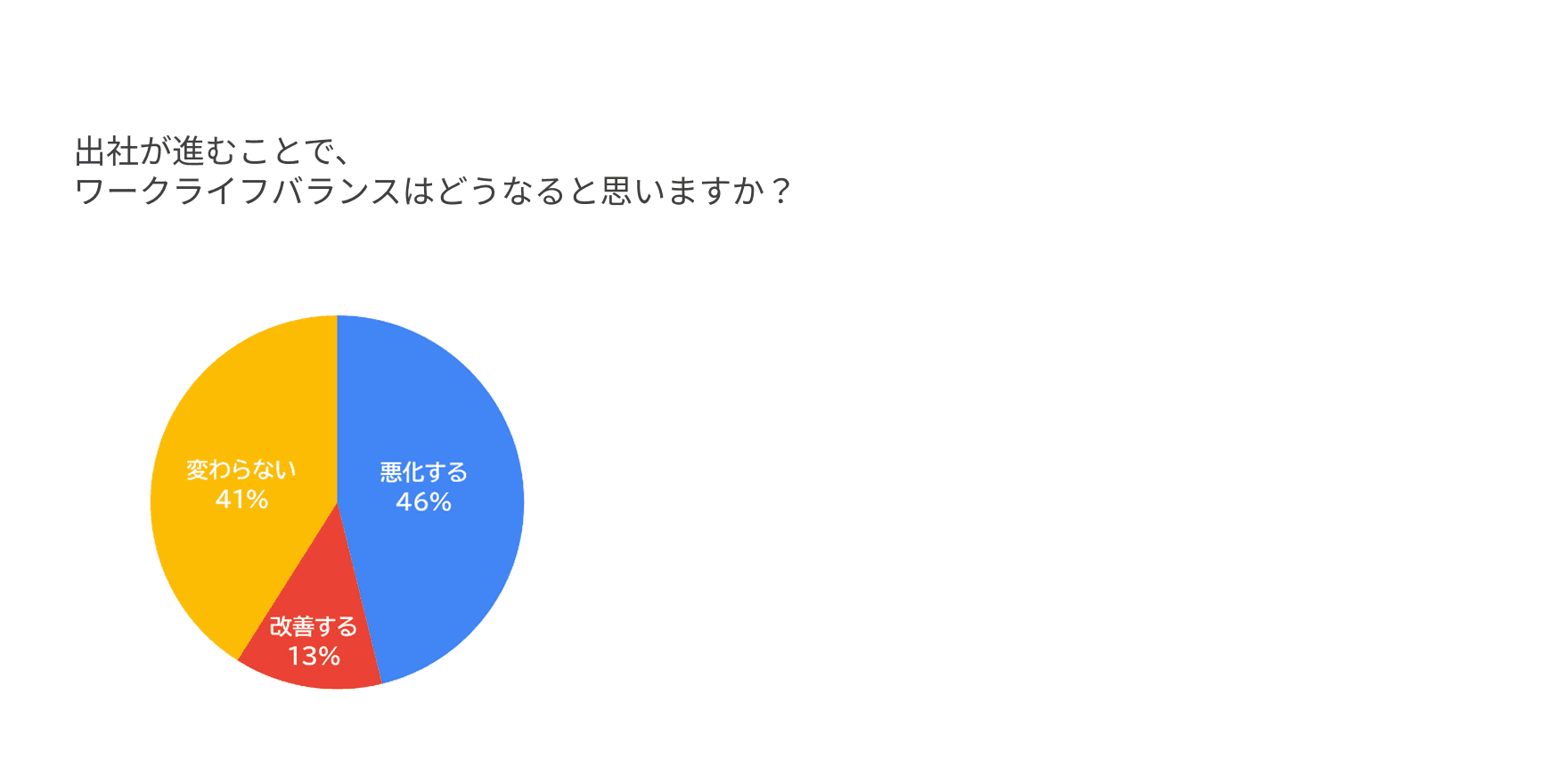

・ワークライフバランスの悪化

ワークライフバランスが「悪化する」と感じている従業員は46%に上ります。Job総研の2025年調査(※)では、育児中の女性の79.7%が完全出社での両立に「イメージがわかない」と回答しており、突発的な事態(子どもの体調不良など)に対応できないことなども懸念されています。

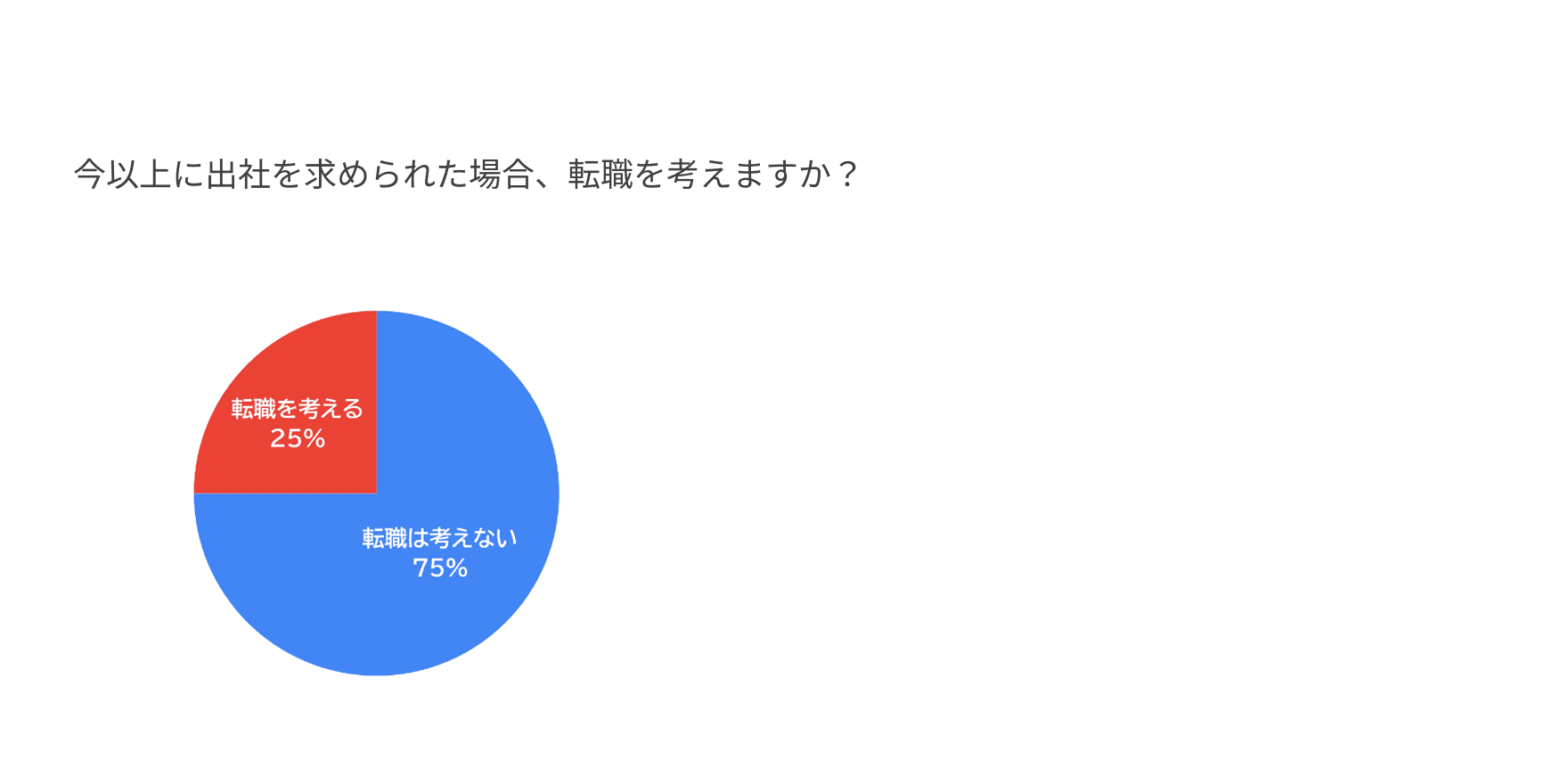

・転職リスク

フル出社ではない従業員の25%が、出社回帰が進んだ場合に転職を検討すると回答しており、通勤の負担以外にも就業時間や働く場所などを含む自由度を求めている傾向がみられます。

▼従業員が出社回帰時に求める「柔軟な制度」と「働く場所の選択」

以上の結果からも、従業員が働きやすいと感じるために企業に求めているのは、柔軟な制度やサポートであるといえるでしょう。

1. 柔軟な勤務形態:

* フレックスタイム(中抜け含む)の導入

* 猛暑日や警報級の天候の日にリモートに切り替えるなどの柔軟性

* 育児・家事への配慮

オフィス移転をお手伝いしたCarat社では、朝夕の通勤ラッシュを避ける出社コアタイム(11時-16時)を設定しています。こういった制度は、従業員の働きやすさに有効な制度と言えるでしょう。

2. 働く場所の選択肢:

* フレキシブルオフィス等の活用

オフィスや自宅での作業効率に限界を感じている人が多く、今回の独自アンケートでも、メインオフィスとは別にサテライトオフィスを使える制度(フレキシブルオフィス利用など)への興味が85%と非常に高い結果となっています。

3. サポートの拡充:

* 食事補助や集中できる環境の提供

食事補助サービス(例:チケットレストラン)の導入は、ランチコミュニケーションを活性化し、従業員の満足度を高める効果も期待できます。

なお、当社にも月2回の食費補助制度があります。補助により費用を気にせず美味しいご飯を食べながら、自部署だけではなく他部署のメンバーとコミュニケーションを取ることができるので、社員に好評の制度です。

「出社したくなるオフィス」戦略:投資としてのワークスペース戦略

出社回帰の潮流の中で、オフィスは「当たり前に行くべき場所」から「出社する価値のある場」へと役割を変化させています。経営層が出社に求める「スピード」や「カルチャーの再強化」と、従業員が求める「柔軟性」や「ワークライフバランス」のギャップを埋めるためには、オフィスを単なるコストではなく、「人材確保と生産性向上のための投資」として戦略的に設計することが不可欠になってきています。

以下に、従業員が「出社したい」と感じるために企業が導入すべき、機能的かつ魅力的な設備・環境の提案を、主要なコンセプトごとに分類して紹介します。

コミュニケーションとコラボレーションを促進する仕掛け

ここまで見てきたように、出社することで主に期待されるメリットは、リモートでは得にくい偶発的なコミュニケーション(雑談)濃度の濃い議論を活性化させ、イノベーションを創出する確率を上げつつ判断や検証のスピードを向上させる可能性が高いことです。

提案例

設備・施策 | 目的と効果 |

|---|---|

有機的なデザイン/グループアドレス制 | 人間関係をフラット化し、一体感を維持する。 曲線や丸みを帯びたデスクは、上座下座といったヒエラルキーを感じさせず、柔軟なコミュニケーションを促します。また、エリアを分けて席を自由にするグループアドレス制は、チームの一体感を保ちつつ、フリーアドレスの柔軟性を提供します。 |

コラボレーションスペース | 偶発的な交流を生む場の創出。 オープンなラウンジやカフェテリア、スタンディングデスク、自由にレイアウト変更可能なエリアなどを中央に配置し、部署や世代を超えた交流を促進します。 |

立ちデスク(ハイトアジャスタブルデスク) | 議論の効率化と健康促進。 立った状態で会議を行うと、要点に集中し、会議時間が20%短縮されるという調査結果もあります。また、高さを変えられるデスクは、立っている相手との目線が合いやすくなり、会話を始めるきっかけになります。 |

フード・アメニティサポート | ランチコミュニケーションの活性化。 従業員の満足度向上とコスト増の懸念解消のため、外食費を一部補助する食事補助サービス(例:チケットレストラン)や、社内イベント(ランチ会など)、あるいはオフィス内で誰もが自由に楽しめる飲食物(例:ビール飲み放題、駄菓子)の提供は、会話のきっかけとなります。 |

集中力と生産性を高める環境(機能性)

55%の従業員が実感している「出社による生産性の向上」を最大限に引き出すためには、自宅では得られない「集中できる環境」の整備も必要です。

提案例

設備・施策 | 目的と効果 |

|---|---|

集中ブース・個別ブース | 複雑な業務やWeb会議への対応。 個室や防音設備を備えたフォンブースを設置することで、周囲の雑音や視線を遮断し、静かな環境で集中して作業やWeb会議に取り組むことができます。 |

高性能なWeb会議システム | リモートワーカーとのシームレスな連携。 オフィスにいる人とリモートで働く人が円滑にコミュニケーションを取るための技術的ソリューション(高機能なWeb会議システムなど)を導入することで、ハイブリッドワークをサポートします。 |

オフィスならではの特殊機能 | 出社への動機付け。 高機能な機材、試作や実物(モノ)を作り・触る業務に対応した場、あるいは脳の働きを活性化させる酸素ボックス(30分で4時間睡眠の休息効果)などの設備を導入し、テレワークでは実現できない特別な価値を提供します。 |

ウェルネスとリフレッシュによる心身のケア

従業員の懸念点である「ワークライフバランスの悪化」や「通勤による体力消耗」に対応するため、オフィスは心身をケアし、気分転換できる「ウェルビーイング型」の空間であることが求められます。

提案例

設備・施策 | 目的と効果 |

|---|---|

バイオフィリックデザイン(緑視率の導入) | 疲労感・ストレスの軽減。 緑や自然素材(ウッドチップなど)を空間に取り入れ、リラックス効果を高めます。緑視率(視界に入る緑の割合)を10〜15%程度にすることで、疲労感やストレス感が軽減されるとされています。 |

サウンドマスキング/環境音 | 集中力の向上と安心感。 鳥のさえずりなどの環境音を流すことで、無音による緊張感を避け、集中力を高めたり、隣人の会話を促進したりする効果を狙います。 |

ウェルネス/リフレッシュエリア | オンオフの切り替えと気分転換。 靴を脱いで入れるリラックス空間や、カフェスペースなど、心身が休める場所を提供します。 |

環境測定システムの導入 | 快適性の可視化。 温度、湿度、CO2濃度などを測定し、従業員が「心地よい」と感じる環境をデータに基づいて把握・管理することで、より快適な環境づくりに活かします。 |

柔軟な働き方を支える場所の選択肢

通勤負担の軽減と自由度への要求(約3割の従業員が転職を検討する要因)に対応するためには、働く場所の選択肢を増やすことも有効です。

提案例

設備・施策 | 目的と効果 |

|---|---|

フレキシブルオフィス(サテライトオフィス) | 通勤負担の軽減と自宅作業効率の限界解消。 メインオフィス以外に、自宅に近い場所や移動先にサテライトオフィスを使える制度を提供します。従業員は自宅での作業効率の限界を感じている人が多く、その利用意向は85%と非常に高いです。 |

シェアオフィス/コワーキングスペース | コスト最適化とイノベーション促進。 契約の柔軟性が高く、出社人数に応じてコストを変動させやすいレンタルオフィスやシェアオフィス(例:WeWork)の活用は、出社回帰のリスクヘッジになります。また、他社とのカジュアルな交流(コミュニティ)を通じたコラボレーションやビジネスチャンスの創出も期待できます。 |

多目的なデスク・チェアの設置 | 業務内容に合わせた柔軟な選択。 従業員がその日の業務や気分に合わせて、多様な種類や機能を持つデスクやチェアを選べるようにすることが、出社意欲の向上に繋がります。 |

「出社したくなるオフィス」は、単なる内装の美しさではなく、これらの設備と、柔軟な運用(ソフト面)が組み合わさることで、初めて実現します。オフィス環境を整備することは、優秀な人材の確保につながる「重要な要素の一つ」であり、企業にとって投資として捉えるべき時代となっています。

しかし、ここで提案させていただいたオフィス機能を自社のオフィスに導入・設置するには少なくない時間・労力・費用がかかります。造作で作り込んだあとに自社にはフィットしなかった…といったことも往々にしてあるものです。

まずは、自社に合う機能・設備を見極めるために、このような機能・設備が既に実装されているフレキシブルオフィスで、しばらく様子を見るということも、無駄な造作コストを省くためには有効です。

結論:固定化ではなく「目的を持った使い分け」へ

リモートワークを巡る議論は、「フルリモートか、フル出社か」という二極論ではなく、「グレーをどう設計するか」というフェーズに入っています。経営層は組織の発展のために「場」の共有を求め、従業員は生活と両立するための「柔軟性」を求める中で、企業が取るべき道は「目的ベースのハイブリッド戦略」です。

企業は、出社の目的を「チームの関係性を深める」「新メンバーのフォロー」などと明確化し、柔軟な制度と、社員が「行きたい」と思える機能的かつ魅力的なオフィス環境を提供することで、組織の発展と、従業員の高い満足度の両立を目指す必要があります。最適な働き方への模索は、今後も続いていくでしょう。

JUST FIT OFFICEでは全国1,000施設以上のフレキシブルオフィスのデータを基にワークスペース戦略立案のお手伝いをさせていただいています。

出社回帰・ハイブリッドワークへの移行など、柔軟なワークスペース戦略を求めている経営者・オフィス担当者の方はお気軽にお問合せください。

▼JUST FIT OFFICE独自調査

対象:アンケートキャンペーン参加者

実施期間:2025/9/17~2025/10/3

回答人数:129名

※参考資料

Job総研『2025年 出社に関する実態調査』:https://jobsoken.jp/info/20250127/

JUST FIT OFFICE Magazine Editorial Department

Author Introduction

Nice to meet you! We are the 'JFO Magazine Editorial Department' responsible for writing this service. Thank you for your support. We provide various information not only for office searches but also related to entrepreneurship, founding, and relocation, aiming to assist you in any way we can.

Related Articles for 【レンタルオフィスお役立ち情報】

View all articles in 【レンタルオフィスお役立ち情報】PICK UP Featured Articles